あ〜か行の日本の名画家

あ行の名人

岩佐 又兵衛(いわさ またべえ)

天正6年(1578年)〜慶安3年6月22日(1650年7月20日)

信長公の天下布武の目的は天皇親政そのもの。

ところが光秀と秀吉とが自己の権勢を確かなものにするために歴史を捏造して、

“信長公記”と言う歪曲史を丁寧に作ったために、

信長公の真価を本当に知る者がいなくなってしまいました。

悪意に満ちたこの書物を根拠にして夥しい歴史小説、研究書、が、

今尚、生まれ続けているために、歪曲は今でも、

いよいよ進化していると言わねばなりません。

戦国時代にも尚、暗然と日本を支配している要は公家。

藤原の本流、“近衛家”でありましたが、

明智光秀は近衛家の策動に動かされて本能寺の変を担当したのです。

表向きは、三日天下で終わり、覇者秀吉が現れたと見せかけられていますが、

事実は全く違うようです。このことについてはいつか

とことん述べてみたいと思います。

ともかく生き残った光秀の子が、家康の政治を補佐したと言う、

かの天海上人であったことは驚くべき事実だと思います。

本田正純と金地院崇伝と、この天海上人とが、

家康の死後、徳川政権維持のために争った、と歴史は語るのですが、これも捏造歴史。

じつは、秀忠を葬って、本田政権にしてしまうべく

この三者は、手を組んでいたのだとか。

そして、江戸時代初期関東で最も繁栄していた都市は川越。

荒川の中流域にあると言う地の利を生かして、

水路によって江戸を潤すと言う役目を負った、

当時人口4000人の大都市であったそうです。

勿論天海上人の都市計画の下、町の中心部に仙波東照宮を設け、権威の象徴としました。

拝殿にある国宝、三十六歌仙絵額は、岩佐又兵衛の手になる作品です。

この作品も権威の象徴として描かれたことは間違いありません。

この又兵衛は、荒木村重の実子。信長公に歯向かって怒りを買い

一族皆殺しにされたその生き残りと言う触れ込みです。

波乱万丈?果たして事実は??

出生の秘密はさておいて、この天才の描いた作品は沢山残っており、

70年を越える生涯を通して、いかに精力的に制作活動を続けたか、

残された数々の名品傑作を通観すると、全く驚くべきものがあります。

天正年間の生まれですから、関が原の戦いをはさんで殆ど戦乱の巷にあって、

良くぞここまで精力的に夢の実現に尽くしたものと思うのです。

まずは「山中常盤物語絵巻」(重要文化財)。

全12巻、全部で150mを越えるという途方もないこの大作は、

牛若丸伝説を主題とした御伽草子の物語です。

15歳になった牛若丸が憎き平家攻略のために鞍馬から東国の地に向かい、

奥州の藤原秀衛(ひでひら)の館に迎えられます。

一方、美貌の母・常盤は、息子の牛若丸の身を案じるあまり、

供の女を従えて奥州へと旅立ちます。

やがて常盤は、長旅の疲れに美濃国山中の宿で病に伏してしまい、

その宿にいた盗賊どもに身ぐるみはがされ、

最後の小袖さえも奪われてしまうのです。

「小袖を残す情けもないなら、我が命をば取られよ」。

常盤の叫びに腹を立てた盗賊は一層激しく襲いかかり、

そしてついに我が子に会えぬまま逝ってしまう…。

母・常盤を殺害されたその翌日、奇しくも悲劇の舞台となった宿に泊まった牛若丸。

その夜、夢枕に母が現れ、事の顛末を知ることとなります。

母の仇を討つため一計を案じた牛若丸は、盗賊をおびき寄せることに成功し、

不意を突いて襲いかかります。母・常盤の仇を討った牛若丸は、

10万の兵を引き連れ、再び京の都に攻め入ります。

そして全12巻、150mにも及ぶ絵巻は、

やがて壮麗なる一族の復讐のクライマックスへと突入していくのです。

愁嘆場に来ると背景の庭の松までもが、悲しみを表して震えているように描く。

といった徹底した、細密描写で貫かれているこの作品をみれば、

殆どの人がその迫力に圧倒されてしまうでしょう。

全く脅威的ともいえる凝縮した、“絵巻世界”を見せてくれるのです。

福井県に工房を構えて数多の絵巻物を制作したのが、彼の円熟期。

彼を招いたとされる北之庄藩主・松平忠直は徳川家康の孫であり、

大阪夏の陣で武勲を立てたものの家康の冷遇に怒り、

乱行?に走った大名として知られています。

父秀康の死に伴って越前75万石を相続した忠直は、

将軍徳川秀忠の娘・勝姫を正室に迎える。

秀忠の正室はお江様(おごうさま)。信長の妹、お市の方様の末娘。

父は浅井長政です。有名な浅井三姉妹の末っ子。秀忠との間に三代将軍家光や、

東福門院(後水尾天皇中宮)を産み、江戸幕府の根幹となる人脈の源となった人。

勿論忠直の室となった勝姫も、お江様の娘。

後々徳川時代の枢要な、人脈形成の要の一人となるのです。

つまり、又兵衛は、家康の孫として生まれ、権力闘争に敗れて

56歳で失意のうちに配流の地で亡くなった時代のキーマン夫妻に雇われて

高品質の絵巻物を量産しまくった画家。といえるのです。

パトロンのために彼は何をやったか?やらされたか?

これが、彼の画業のすべてに現れています。

数多の絵巻物は福井松平家のために描かされた。

その権威と外交の質として描かされた。のだと断定できると思います。

名人を語るのにちょっと歴史専門書みたいになってしまいましたが。

この稀有な精力的画家は、荒木村重の忘れ形見何ぞではありません。決して!!

福井松平家にとって、さらにそれを利用したい勢力にとっては、

信長に反旗を翻して皆殺しになった一族の生き残りと言う、

ネームバリューがどうしても必要だった。

そういう出生の秘密をもった天才画家が描いたと言うお墨付きを、

利用することが、徳川家の存続におおいに役立ったのです。

いや、逆にそうまでしなければ政権維持は難しかったのではないでしょうか。

すべては政権維持のため。今で言うビデオによる証拠映像として、

又兵衛描くところの圧倒的迫真力に満ちた、

絵巻物が、色々な場面でどうしても必要だったのです。

浮世又兵衛と称されたこの大天才の才は、

歴史さえ塗り替える力があったと言うべきでしょう。

この絵巻物を見せられた人は、あたかもそれが事実であったかのごとく、

何の疑いも持たなく感嘆してしまったのでしょう。

全ての人を惑わすこの筆力。奪い合うようにして権力者たちは群がり

又兵衛を利用しつくしたのです。

最晩年の作とされる山水画、対幅は、生臭い権力闘争とは無縁の気高さ。

清新な気品をたたえ、優しく、若々しく、胸に迫ってきます。

上村松園 (うえむらしょうえん) ↑ページのトップへ戻る

明治8年(1875年)4月23日京都生まれ - 昭和24年(1949年)8月27日 享年74歳

宮尾登美子の小説、“序の舞”は、発表当時、日経新聞に連載された人気小説でしたが、

後に、映画化。主演、名取裕子による、女流画家、松園の人生を描いたのが、話題となったものでした。

ご子息の日本画家、上村松篁(うえむらしょうこう)氏、始め、御遺族は、

この小説と、脚本とに、事実と違うところが多すぎると言う事で、必ずしも好意的ではなかったようですが、

地味な世界を丹念に小説化した筆致が映像となって、感動を呼んだのでしょう。

すでに、宮尾登美子氏は、亡く、松篁氏も惜しまれてもう、おられませんが、

松園の作品群は、そんな事はお構いなしに、ずっと、スポットライトを浴び続け、

常に、高い人気を保っています。

この文章をつづっている現在、ちょうど、秋の芸術季、国立近代美術館で、大きな回顧展が企画されており、

連日満員の盛況と聞きます。私も、何年かぶりで、松園の代表作を、まとめて見てきましたが、

やはり、一つの理想形を見るようで、日本画って、良いもんだなあ、

とつくずく、感じさせられたことでした。久しぶりに、人の絵を見て楽しめたのです。

とにかく美しい。理屈はいりません。簡素に表現しているけれど、奥も深い。

それはそれは、実に良いものです。

バブルの頃、狂騒した、絵画市場が立ち消えとなって、今日惨憺たる体を晒しているにも拘らず、

断然輝きを増しているのは、松園他、幾人もいない事と思います。

時代、世相を超越して輝き続けるのがホンモノ。ということの典型でしょう。

明治8年生まれ、ですから、ちょうど、大観や春草と同じ世代。

男子ですら、画家となることを一族総出で反対されるご時勢でしたから、まして、

女性が、画家になる、等と言い出す事すら憚られた時代だったのです。

天性の才能が、そうさせた。のは無論ですが、春草が明治7年。

大観が、元年。この3人の大天才が、あたかも兄弟のように、明治初期に生まれ、

日本画を世界に冠たる芸術に再び持ち上げたのは、決して偶然ではないでしょう。

歴史の証として、三人三様の偉業が、全く同時代に展開された事実。

これもまた、明治大帝の御威徳と言わねばなりません。国家が国家としての精彩を放つ時、

それにふさわしい人材が、生まれ、活かされて、その力を存分に表して、人々の幸福に貢献する。

松園こそ、女性としての、その、一番の雛形でありましょう。

没後、60数年の今も、回顧展に集う多くの鑑賞者にとって、少しも古くない、

艶々とした、高雅な作品群は、高い普遍性を感じさせてくれる、

数少ないホンモノ、であり、これからもホンモノであり続ける事は間違い在りません。

人気者ですから、多くを説明しても仕方が無いので、ひとつ、

私の一番好きな作品を詳しく、述べるにとどめましょう。

それは、“虹を見る”という屏風です。松園57歳の作品。

とにかく、画題で良く分かりますが、松園の作品につける画題は、非常に単純なものが殆ど。

ワカリヤスイ! 例によって、地面と空との説明は無く黄土色の背景。

左に腰掛けた女性、右に、乳飲み子を抱いて振り向きざまに虹を見ている母子像。

団扇を持ち、白い萩の花が咲きかけているので、残暑を越えて、初秋にかかる頃の虹がテーマ。

画面右端ぎりぎりに虹を入れたことくらいが工夫らしい工夫であって、非常に常識的な配置、構図。

いつもこうなのです。松園は奇をてらったり、あからさまな技巧を凝らしたり、あざとさ、ケレン味、が少しも無い。

それだのに、普通ではありません。人物の形態を生み出す要素、線や色彩の配置それぞれに、

ただごとでない工夫がなされているので。大局的には、案外誰でも考えるような構図であり、描き方、なんだが、

一見凡庸だが、思い切り、非凡なのです。

黒でひきしめ、赤で駆り立て、緑で安心させ、黄色で高揚を表す。

おそらく3歳になろうとするくらいの乳飲み子の、おべべは、黄色。色の中で最も軽い色。

胸元に覗く黒と朱との内着。丁寧に借り上げたおつむの青々しさ、が、

初々しい肌を際立たせて、日常のありがちなシーンのような演出であるけれど、

夢のような非日常を感じさせているのです。

とにかく、むちゃくちゃウツクシイ!

大東亜戦争後、七十を越えた晩年の松園は、美人について、こんな事を言っています。

“現代美人?そんなもの描こうとちっともおもいまへん。(急に言葉に力を入れ、顔を心持赤くして)

美人とも美しいとも、ちょっとも思いまへん。髪の形でも洋装の形でも、あんなものちっともよくありません。

(両方のビンのところで開いた指をふるわして見せ)頭の髪はぢゃぢゃっとちぢらして、

眉毛はこんな風に剃りこくって、唇は毒々しくベニをべたっと塗って,

男のずぼんみたようなもんはいて、男やら女やらちっとも分からん風して

後ろから見るとまるで猿ぢゃ、そんなもん描こうとは思いませんで、首筋、生え際は無茶苦茶で、、、、

今から十年ほど前までは、電車に乗ってもああ、綺麗なひとやと思う人が居ましたが、この頃はいませんな。”

“美しいというもんは、自然を生かさにゃ、自然を曲げたり、殺したりしたものは、本当の美ではありません。

今の若い女のように、髪をヂャヂャッとちぢらしたり、眉を針金で曲げたようにそりこくって、

唇をべたっと赤くしたり、そんなもん美くしうありません。

日本の女の髪は黒く、素直で長いのが自然で、それをやな、きったりちぢらしたり、

なかには髪を赤く染めている女さえあるじゃおへんか。そこへ行くと、昔の人は賢かったです。

頭の髪でもみな母親か姉が結ったものですが、化粧でも口の大きい子は唇の中にちょっと紅をつけるとか、

顔の細長いもんは、ビンを丸くふくらませて結うとか、それで美しく顔かたちのとれるようにしたものですが、

今の人にはそれがない。私は孫達にもヂャヂャッと猿のようにちぢらしたり

変な洋装などおしな、そういっています。”

そして、

“これからしなければならないことがたくさんあります。

それは、明治時代の風俗や、女の美しさを描きたいと思います。風俗学者や、歴史家の研究を基礎にした、

風俗や女の美しさ。と、実際に自分が見た風俗、

長い年月その環境に生活して、自然に観察した女の美しさ。との間には、

似ていて大いに異なるところがあって、実感と言うものは理知ではどうにも掴めない。

想像もできないものがあると思っております。

明治、大正に生活した私はどうしても明治時代の美人を描き残して置きたい。”

と、熱く語ったそうです。

虹を見る 部分

虹を見る 部分

序の舞

華燭

雪月花

焔

か行の名人

鏑木清方 (かぶらぎきよかた) ↑ページのトップへ戻る

1878年(明治11年)8月31日 - 1972年(昭和47年)3月2日)東京神田生まれ

「左傾化するマスコミとは一線を画し英霊に感謝する心を忘れずに

日本の歴史と伝統、文化を守るため日本人による日本人のための民族主義に

立脚した報道姿勢を貫く」.......

と言う姿勢で 現在も存続している“やまと新聞”は、

1886年(明治19年)に創刊されました。

始めは日刊紙として、雑報や論説も 載せたのですが、

三遊亭圓朝の口述筆記、月岡芳年、水野年方らの挿絵、続き読み物を特徴として、

東京の新聞として多数の読者を獲得していったのです。

時折つけた付録には、芳年の描いた色鮮やかな大判新聞錦絵「近世人物誌」シリーズもあって、

随分と人気を博したそうです。

その後様々な紆余曲折の後、現在に続いているのですが、

條野伝平ら、東京日日新聞関係者が少なからずかかわって来たといいます。

條野伝平とは本名で、ペンネームは条野採菊(じょうの さいぎく)と言い、

山々亭有人と号した幕末の人情本作家でありましたが、この方こそ名人、鏑木清方の父上。

神田に産まれた清方は、 14歳の1891年(明治24年)、浮世絵師の系譜を引く水野年方に入門し、

翌年には日本中学をやめ、画業に専心しているのです。

早くも、17歳ころから清方の父親・採菊が経営していた「やまと新聞」に挿絵を描き始め、

それ故に十代にして既にプロの挿絵画家として活躍していた訳です。

師である年方もまた「やまと新聞」に挿絵を描いており、

年方が展覧会出品の作品制作に向かうにつれ、清方も21歳、明治31年(1898年)の

第5回日本絵画協会展に 初めて大作を出品し始めるようになったのでした。

以降、美人、風俗画家として活動を続けますが、青年期に泉鏡花と知り合い、

その挿絵を描いたことや幼少時の環境からも終世、江戸情緒及び浮世絵の美とは離れることが

ありませんでした。

当時は、まだ近代の始まりとも言うべき時代ですから、

画家と言う観念はなく、絵を描いて生業にする人は、みな絵師と呼ばれ、

自他共にそれで通っていたわけですが、ある意味で一種の高度な技術職ですから、

親の七光り位ではとても勤まらなかったのです。

特に、時事を扱う日刊紙の読者に少しでも受ける必要があるので、

鋭い時代感覚とセンスが必要とされていたことでしょう。

加えて熟練度がなければ、到底読者はついて行きません。

人情と風俗と、感覚を研ぎ澄まし、師に教わりながら、

整った環境のなかで、若くとも、驚くほど立派に勤め、

その天才を磨いていたのです。

1901年(明治34年)には仲間の画家らと烏合会(うごうかい)を結成。

このころから、「本絵」(「挿絵」に対する独立した絵画作品の意)

の制作に本格的に取り組みはじめ、烏合会の展覧会がおもな発表場所となります。

画家と言う観念が行き渡リ始めて、純粋芸術と言う言葉に憧れを持つ若手絵師が、

その発表の場を盛んに求め始めていた時代だったのです。

絵師として恵まれたスタートを切った清方も、その一員に加わっていったのでした。

が、やはり絵師であると言う本質は少しも変わることなく、

画壇の会派、党派活動などには少しも感心を示さず、

帝展などで受賞を重ね、大家としての評価が定まってからも、

「本絵」の傍ら、挿絵画家としての活動も楽しく続けていったのでした。

画家になりきれなかった?別になりたくもなかった、天才絵師であったと言えましょう。

私が物心ついて、画家になりたいと初念を抱いたのは、中学生くらい、、、。

人よりも体格その他、すべてに晩生(おくて)だった私が、清方を知っていたのは、

ませていたと言うより、父の蔵書のお陰でした。

絵を見るのが好きな父は、清方の描く美人画が、とても好きで、図録を何冊も楽しんでいたからです。

戦後のGHQの占領政策による、日本文化粉砕教育をモロに受けていた私たちの世代は、

勿論美術教育の点でも、偏向した白人優位の一方的データーによる押し付け刷り込み教育でしたから、

まんまとハメラレテいた私は、絵師などと言う言葉には反応せず、

画家になりたいとだけ思い、後期印象派を目指し、当然、油絵の具に憧れていたものです。

かろうじて、父の美人画好きに助けられて、オクテのくせに、清方を知っており、

しかも大人びたエロチシズムには、若さゆえの違和感さえ抱いていたのでした。

よく考えてみれば簡単な話も、

偏った、あるいは、誤った価値観から抜け出せないと

長く誤解を引きずることになるもので、

絵師と言う言葉にはちょっと、サゲスミの気配すら感じていたものです。

しかし、名作<築地明石町>を初見して、きれいな黒だなー。

と感想を持ったことを良く覚えています。

さすが、名人の傑作は、ひねくれたひ弱な画家志望青年にも、強いインパクトがあるんですね。

近代美人画の系譜に果然、金字塔を打ち立てた事は、清方の第一の功績です。

そして、私が彼の作品でダントツに惚れ込んでしまうのは、東京神宮外苑にある聖徳記念絵画館の壁画。

香淳皇后様の像です。明治天皇の御事跡を顕彰するために、

約100人の画家に描かせた大壁画集の日本画家の末席に位置するこの清方作品は

諸先輩の渾身の力作の中で、なおヒトキワ輝いています。

赤い朱と黄色い朱とを見事に使い分けた技量もさることながら、

構想の優しさ、配色の優美さ、気品満ち溢れ、

心の内面までも描き尽くすと言われた彼の真骨頂が、躍如としています。

この一点だけで、指折りの名人であることを十二分に証明しつくしているのです。

清方は晩年、自らの境地を「市民の風懐(ふうかい)にあそぶ」と称して、

庶民生活を題材にした作品を多く手がけました。

情趣あふれる日本画作品、そして典雅な文体による随筆をも、多く残しています。

娘道成寺

狩野探幽(かのう たんゆう) ↑ページのトップへ戻る

慶長7年1月14日(1602年3月7日) - 延宝2年10月7日(1674年11月4日)享年73才

日本絵画史と言えば、必ず登場する“狩野派”というのは、

室町時代に狩野正信が、当時流行していた水墨画から禅味を排除し、

武家好みの力強く平明な画体を生み出して、“狩野派”

を誕生させた事を受け、その息子、元信がこれを一層深めて

地歩を固めると共に大和絵の彩色をも取り入れ、次代の画壇の中心となる

基礎を打ち立てたことに始まっています。

戦国時代にはいって、城郭建築が盛んになると共に、

障屏画の需要が高まり、狩野派を中心とした唐絵=漢画、

が一世を風靡するにいたるのですが、続いて江戸幕府が生まれると共に、

狩野派も関西と関東に分派し、時代の推移につれ、

徐々に江戸狩野が、主流になってゆきます。

狩野探幽は、まさに江戸狩野全盛期に、彗星のように現れた画家であり、

彼こそ、狩野派そのものといっても過言ではありません。

室町時代から明治の初期まで、営々と続く狩野派絵画は、

まるでこの天才のために歴史的に存在し続けたといっても良いくらい、

この天才の素晴らしい彩腕は、光り輝いています。

巨匠、狩野永徳の孫であり、 母は、戦国武将佐々成政の娘。

僅か11歳で家康に謁見し、16歳で幕府御用絵師となったというのですから、

血筋もさることながら、認めざるを得ない才能を備えていたのでしょう。

まるで、まさに“絵に描いたような”出世コースをたどったわけです。

大大名の次男に生まれ、すばらしい環境で思う存分芸術を楽しんだ酒井抱一と

立場はちょっと違うのですが、恵まれ放題であったことは良く似てます。

それもこれも、有り余るほどの天賦の才能ゆえでした。

とにかく、この天才の業績にはそつはありません。

全く破綻と言うものがない。その平明さ、それを支える画品。

欠点を探すのに苦労するくらいです。欠点がないのが欠点といえばいえる・・・かも。

狩野派が時代の要求に応えてきたその理由は、

権力を上手に象徴してくれるアイテムであったから。で、その成り立ちからして、

城郭建築の装飾ですから、基本“派手でわかりやすい”事が必要でした。

従って、絵画としての大事な要素、“精神性”は、初めから要求されてなく、

深さ、とか、味わい、など、心の琴線に触れると言うようなニュアンスへの欲求は

まるで必要とはされなかったのです。

結果として、探幽を頂点として、狩野派は衰滅してしまい、

現在でも古臭いものの代名詞の様に扱われていますが、元々の成り立ちを顧みれば、

当然であるともいえましょう。

しかし、この名人は、もしかしたら、絵画に精神性なんかいらないんじゃないの???

と錯覚させるほどの完成度が備わっているのです。深さより快味。心の世界より美の世界。

本能的とまでいえる位、ごくごく当然に、官能を揺さぶらずには措かない技量の確かさ。

に、理屈は飛んで行ってしまうんです。

しかも、先代、先々代、狩野派のシンボルだった永徳や山楽の時代は、

戦国時代の嵐がまだ収まってはいなかった為に、戦場と化した城と共に、

折角の障壁画も焼失してしまうことも多く、完全な形として残されている作品が少ないのに、

この探幽の時代には徳川政権の安定期でありますから、

彼の作品はもてはやされ大事にされる事はあっても、焼失したりしなかったので、

良く、その全貌が残されているから尚のことです。

私が、 源氏物語を連作しようと思い立ち、過去の古典的作例を尋ねて、

あれこれと研究している時、時代を超えて残り、かつ大切にされてきたものほど

その価値を認められてきた文化財であることが、実に良くわかりました。

当り前とはいえ、普遍性と言うものの実態を見るような心地がしたものです。

世に源氏絵、と称されてきたものの中で、第一に指を屈するのは当然国宝、

藤原隆能作、源氏物語絵巻。これに異論はないものの、

長年月の劣化によるヤツレ、で、絵として楽しめる域を既に超えてしまっているのは、

悲しい事実です。

普通に保存が良好で、今でも十分に絵として楽しめる範囲の物。

と言えなくなってしまったら、それは例え国宝であっても、古典中の古典であっても、

今に生きる芸術とは言いにくい。厳密には普遍性を無くしてしまったと言えるかもしれません。

ところが、探幽の手になる、源氏物語屏風六曲一双は、

まず、残されてきた源氏絵の最高クラスと言っても過言ではありません。

御物の中でも指折りのこの作品は、驚くばかりの完成度であります。実に良い作品です。

現在は皇居、三の丸尚蔵館の管理下にあるので、御物であり、

公開される事は少ないのですが、この作品を実見するかしないかで、

ドンナ人でも源氏物語絵に対する知識、鑑賞眼が否おう無しに高まってしまうほどの優れ物。

マッタク、土佐派、も住吉派も、琳派などは勿論、到底及ばないクラスの源氏絵

と言えるかも知れません。

少なくとも良く保存されてきたことだけでも大したものです。

元々、源氏物語絵というのは、奥座敷でヤンゴトないお姫様が

日常の楽しみとして覗く物。それを屏風の様なオープンな、大広間美術にしたのは

狩野派ならではの事でした。奥座敷の宝物を大広間の調度品にしたその代表が、

この名人探幽の手になる、源氏物語図屏風、六曲一双です。

江戸幕府の御用絵師となって、各地に名作を残し、

絵師とその集団という概念をこの人ほど内外に示しえた人はなかったでしょう。

繰り返しますが他も羨やむくらい、恵まれた絵師人生でありました。

室町の東山水墨画の流行は、足利氏が天皇になりかわって日本を統治したい

と言う欲望を満たすため、支那文化の権威を利用するという意図の一つの表れ、

であり、その結果、時代と共に狩野派が台頭して行くことになります。

平安時代国風文化の栄えを代表して来た大和絵は、狩野派など、唐絵=漢画の波に

押されて追いやられてしまうのですが、土佐派、住吉派、などとして命脈を繋ぎ、

源氏絵をシンボルとして、細々と続けられます。

しかし、結局、大和絵を追いやった狩野派の頂点、探幽が残した最高傑作は、

大和絵のシンボルである源氏絵だった。と言うことは、皮肉にも日本文化が

いかに素晴らしいものであるかを実に深いところで証明しているのです。

探幽の天才をもって、生涯をかけても狩野派を継承する俊才を

育てられなかったのは、むしろ当然のことでありましょうか?

巨勢金岡(こせのかなおか) ↑ページのトップへ戻る

生没年不詳 平安前期の宮廷画家

祖父が中納言だったと言うのですから、随分高位の宮廷人の家系に生まれたもの。

清和天皇・陽成天皇・光孝天皇・宇多天皇の四代にわたり

朝廷の実権を握り続けた時の太政大臣、藤原 基経(ふじわらのもとつね

承和3年(836年)- 寛平3年1月13日(891年2月24日)の庇護の下、

宮廷の神泉苑を監修したことが記録に残っているそうです。

全く不思議なのは、ひとつも作品が残っていないのに、

各界から名人とされ当代随一と賞賛されていることで、

貴族の日記や数々の文献に名前が敬称で出てくるところをみると

相当な地位を認められていたようです。源氏物語にも登場!

しかも後に巨勢派という流派も生まれ活躍、

後に変容してしまったとは言え昭和初期まで

巨勢派は続いたと言うのですからこれは大変。

かの岡倉天心氏が日本美術史を語る文献に、

この巨勢金岡とイタリアの古典作家フラアンジェリコとを対比して、

日本の文化の優位性を大いに述べるなど、いつの時代にも、

作品は残っていないのに、日本画の金字塔として長く語り継がれたと言う

稀に見る変わった名人なのです。

驚くべきことに、金岡神社が今も大阪にあって、

『本社は全日本における画聖「巨勢金岡卿」を祀る唯一の神社で

金岡卿はいうまでもなく日本画の大祖である』との由来書きもあり、

画聖と称されています。

『清和、陽成、宇田、醍醐の四朝に歴任し大納言に至り宮中に召されて障子、

屏風等に画を描いた。伝説によると本社の所在地は

金岡卿の隠棲の地であって神社の東方約三000米のところに

金岡淵即ち金岡卿筆洗いの池というのがある。

河内名所図絵にもこのことが載せられてあるが、察するに

金岡卿は晩年致仕の後にこの地に隠棲して

丹青を楽しみ風月を友としていたのであろう。

巨勢氏糸図ならびに古今著聞集などによると卿の略伝があるが

卿がこの神社の祭神として祀られたのは一条天皇のみ代に

勅命によったものであることが明らかにせられている。

この点から考えてくるとこの地が金岡卿と

古い縁故のあった土地であることが疑われない』と社伝はつづられています。

絵師が神様として祭り上げられ今日までつながっていると言う事実。

秋山光和氏が1954年に学術調査をした出雲の八重垣神社、板壁画は、

神社の伝来に拠れば893年に巨勢金岡によって描かれたとされていましたが、

長年の研究を重ねてきた氏の断定で、もっと時代が下るものとされてしまいました。

確かに室町桃山期の婦人像を思わせる作風であったために

厳密なる学究畑の第一人者であられた氏から見れば

とうてい平安時代の作とは言えなかったのかもしれません。

ところがその後科学的研究によって板絵に使われている杉そのものが

13世紀のものと言う結果さえ出たのでした。

要するに伝承のとおり、確かにこの壁画は巨勢金岡とその一派が、

心血を注いで描いたものに相違ない。ところが杉材が一枚板ではなく

羽目板、つまり継ぎ足された板壁に描かれていたために、

木目をつぶすための地塗りが施されていて、

そのため板の湿度による膨張縮小によっての剥落が多く、

なかなか保存が厄介だったのでしょう。

とにかく当時は大きな和紙を作るより大きな板の方が

身近なキャンバスとされていた時代なのですから。

高名な絵師の作品と言う伝承があると、

なんとしても保存してゆかねばと言う気持ちが必ず働く。

しかし、地塗りからはがれてしまうと絵画の修復はそれは大変なことなのです。

基底材から取り替えなければ成らなくなることすらあります。

そうまでしても絵師の高名さが、後の世の人には大切になることがある。

ちょっと考えれば、『当方にはこれこれの偉い絵師揮毫の壁画があります』と

言うだけで営業力は、桁違い。

で、つまり、板も取り替えるほどに修復に接ぐ修復を繰り返し、

殆どオリジナルと言えない様になった。

残っている部分はスサノオノミコトのお顔と、クシナダヒメのお顔、

アマテラスのお顔と言う、重要な部分だけで、

しかも描きなおしを繰り返して来たことは明らかです。

平安期の絵画研究がご専門だった秋山先生は研究者として真に公平だったが、

だからこの壁画が巨勢金岡の作ではないとは言えません。

金岡の力量、人気を当時の人は存分に知っていたのです。

何度修復を繰り返しても金岡の作と言わなくてはならないほどの

名声だったことを残されたこの壁画は如実に示しているのでしょう。

画聖と言う称号こそ、この人にふさわしいのだと思います。

修復に携わった人々は一人残らず名人金岡の名に恥じない修復をと、

震えるほど緊張しながら勤めた事でしょう。たった一つ、

オリジナルかどうかも分からないようなシロモノしか作品は残っていないのに、

画聖と称揚され、名をとどろかせ続けたと言うとんでもない名人なのです。

小堀鞆音(こぼりともと) ↑ページのトップへ戻る

元治元年1864年栃木県佐野市生まれ 昭和6年没 68歳

昭和6年10月7日、近代歴史画の父と称される小堀鞆音画伯の葬儀が、

谷中斎場で行われました。式には勅使として、野口侍従が差し遣わされ、

特旨によって、位一級を進め、正四位勲三等が霊前に授けられたのです。

神宮外苑の聖徳記念絵画館の壁画の為に全力を傾けていてた折も折、

不治の病を得ての惜しまれる最後でした。

神宮外苑に今でもその威容を誇る絵画館には数多の名作が並んでいますが、

そのうちの3点を担当するという、中核も中核、

この歴史画の大巨匠の為に作られた舞台であるかのように

聖徳記念絵画館が、生まれたといってもい良いくらいの活躍でした。

彼の弟子もこぞって参加させてもらっています。

明治大帝の御足跡を国家的に顕彰するという大役の重要な責任者でもありました。

制作なかばで倒れられたので、3点のうち2点は、

息子さんと弟子たちとが補ったのです。

明治時代.それは、日露戦争を乗り越えると言う有史以来最大の国難を、

国民一人ひとりが背負った時代でした。

日本の誇りを、日本らしさを、

日本人自身が取り戻さざるを得ない時代でもありました。

輝かしい歴史に光を当てて、日本人としてうまれ、日本に生きると言う

誇らしさを自覚する事だけが、すべての力の源だったのでしょう.

憧れの日本。敷島の大和島根。皇国日本。

日本民族の自負心を十分に、満たしてくれる歴史画家こそ、この大名人。

でありました。国難に立ち向かったのは絵師も同じ事、

その先頭を任されたのがこの方だったのです。

とにかく父も兄も画技を得意とする家系に生まれ、

上京した後、苦労を重ねて一歩一歩、努力を積み上げるように才を磨いたので、

本物の実力者にのし上がりました。

権勢で認められた者たちとは出来が違うのです。

結果、画家としての当代最高の待遇をすべて与えられたのですが、

そのような事に頓着する人ではありません。

武士道の美学を究めることによって、日本の国のあり方、

世界に冠たるその価値を実証し続けてくれたのです。

実に実に敬慕すべき大巨匠と言わねばなりません。

なぜか現代では勤皇画家なる新熟語を作り、

区分けをしたがるようになっていますが、

元来画家は全員勤皇なので、

そうじゃない人が、権勢を求めてはばるのが現代であって、

そういう輩が、区分けをしたがって、わざと本質を貶めてきているのです。

全く万世一系だからこそ、日本が日本であるのだし、

日本画が存在するのもそのお陰なのに、本末転倒。

自分で自分の首を絞めている愚かさに気がつかない者が溢れるようになりました。

勤皇画家と言う特別のレッテルをはってその実、

遠くへ追いやってしまう風潮こそ恐ろしい。

鞆音(ともと)と言う雅号には万葉集、元明天皇の御製から、

“ますらおの鞆の音すなりもののふの おほまえつぎみ盾立つらしも”

とある鞆の音(とものと、ともと、ともね、)よりとられているそうで、

天皇の身辺を警護する、近衛兵たちが、鳴らす弓の音が頼もしい。

と言った意味のお歌から名づけられているのです。

実にこの大名人にこれ以上ふさわしい雅号があるでしょうか。

なんと34歳で、不世出とされる名作“武士”を生んでいるのもムベナルかな。

数多の高弟の中にも安田靫彦(やすだゆきひこ)先生が有名です。

元院展の理事長であられました。やはり歴史画の名人ですね。

小林古径(こばやしこけい) ↑ページのトップへ戻る

明治16年(1883年)2月11日 - 昭和32年(1957年)4月3日)新潟県高田(現上越市)に生まれる。74歳。

古くから色々な形で伝わっている,安珍、清姫にまつわる物語を、古径は

和歌山県道成寺所蔵の室町時代の絵巻「道成寺縁起絵巻」(重文)の筋書きをもとに、

旅立・寝所・熊野・清姫・川岸・日高川・鐘巻・入相桜の8画面に構成しました。

院展の出品作であり、彼の作品中、ぴか一の代表作でもあります。

奥州から熊野詣にやってきた僧が紀伊国で一夜の宿を借りる。

その宿の女主人(清姫)は若くて美しい僧(安珍)に思いを寄せるが、

若僧は熊野に参詣する身であるからと断り、逃げるように立ち去ってしまう。

清姫は安珍に恋焦れ、大蛇となって後を追い、道成寺の鐘の中に逃げ込んだ安珍は

清姫の化身である大蛇が吐く火焔によって焼き殺されてしまう。

歌舞伎やお能でも有名な、娘道成寺、の粗筋です。

この画像は《清姫・日高川》。若僧が舟で渡ってしまったことを知った女房が

川に飛び込み、大蛇となって川を渡る場面を描いています。

山種美術館に収蔵されているこの名作は、実は院展に出品された後,

古径自身が保管していました。

アトリエの倉庫にしまわれっ放しだったのを見出して遺族から譲り受けたのは,

山崎種二氏。山種美術館の設立者です。超一流の目利きとうたわれた、

村越画廊社長、村越伸氏が、生前に,

山崎さんは、絵は分からなかったけれど、実に運のいい人だった。

あの古径の最高傑作、清姫の連作を物にしたんだから、”

と私に話してくれた事がありました。

作品の真価が、世になかなか認められず、ホントに良いものが

埋もれてしまう事はよくあるのですが、8点の連作であり、

鑑賞画としては、商売上扱いにくいのでこんな事になったのかもしれません。

手近な小品であったら引く手は多かったろうに、大作や規格外の作品は,

どうも、気の毒な運命を、たどり易いものです。

しかし、故山崎氏の感性を借りるまでも無く、

これは歴史に残る名作であって。結局は埋もれるはずの無い傑作であった

と言うべきでしょう。

近代日本画家の中で、線描の名人と言えば、

何といっても古径先生を置いて、他にはありません。

その謹厳な、ご性格通りの厳しい線は、峻厳ですらあります。

ある、奥村土牛先生門下の方が、古径先生に憧れて、

ツテを頼ってやっとの事でお目にかかれることに。

お伺いし、客間に通されて、対面すると、寡黙な先生は、しばしの沈黙

。

ややあって、“貴方、タバコやりまか?”“あ、はい。”“では、どうぞ。

”持っているゴールデンバットを取り出して、火をつけると、

先生は、懐から手を出さずに探りながら、一本だけタバコを取り出して

、

火をつけ吸われた。

変だなあ、と思いながらも、寡黙な対面を終え、そのことを奥村先生に報告、

タバコの一件を尋ねると、“ああ君、それは、先生の吸われるタバコは、

ショートピース、貴方の安タバコをチラッと、ごらんになって、遠慮されたんだヨ。”

と。ゴールデンバットは、当時一番安いタバコだったそうです。

初対面の末輩にまで、細かい神経を使う、お人柄を知って、

本当に恐縮したそうです。しかも、見送りは、門までお出ましになって、

さらに、立ち去るその先のカドで、もしやと、振り返ると、

まさしく遠くから、先生が礼をされているところだった、と。

今、この方はご年配の院展同人です。

21歳の春、観世の家元に、弟子入りを許された、現、人間国宝、関根祥六先生。

今では観世流シテ方の重鎮。

お家元の指示で、古径先生のモデルに。

先生の画室で,楊貴妃の装束をまとい、緊張の中で、モデルを務めたのは、

真夏のことだったそうです。

若くて何も知らなかった能楽師に、語った古径先生の言葉は、

“疲れませんか?すこし休みましょう。”のたった二言。

硬くなって、冷や汗と、本当の汗とで、装束姿は大変だったそうです。

院展に出品されたこの時の作品が、指折りの名作。楊貴妃。

60年の後、足立美術館でこの絵と、対面した、祥六先生。

当時を振り返って感無量、あの時は古径先生は、

偉い方と聞かされてはいたけれど、今、その偉さが本当によくわかります。と。

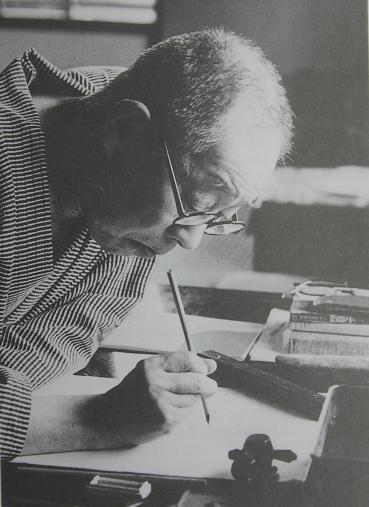

私の師、今野先生は、その晩年、あまり人の絵を見に行くことは

ありませんでした。今更、、、と言うことだったかもしれませんし、

そうでなかったかもしれません。が、

近代美術館で、盛大に古径展が開催されたとき、

プレビューから見に行かれました。師の真剣なまなざしでご覧の姿を拝して、

やっぱり古径は、すごいな、と、実感したものです。

もう亡くなった村越さんには、ずいぶんお世話になりましたが、

この方は、目一筋、と言われた、伝説の目利き画商。

初対面で、ご馳走になった次の日、店員さんがやって来て、

わざわざ届けてくれた物は、立派な、古径先生の素描集。

今でも時々覗いています。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ページのトップへ戻る

ページのトップへ戻る